Page d'histoire : Bonaparte, l'Empereur et le Concordat

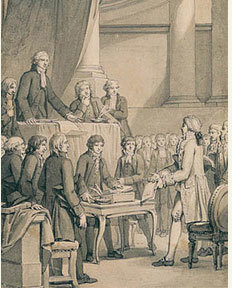

Assemblée du grand Sanhédrin des Juifs de l’Empire

tiré de 69 dessins pour l’illustration

de L’Histoire de France sous l’Empire et Napoléon le Grand

Charles Monnet, lavis à l’encre de Chine - s.d.

Châteaux de Malmaison et Bois-Préau

© RMN / Gérard Blot

Larousse n’aimait pas Napoléon. Aussi fit-il mourir, dans son célèbre dictionnaire, Bonaparte en 1804. Quand on regarde la politique religieuse qu’a menée l’empereur, on serait tenter de l’imiter. Au Concordat pacificateur, érigé grâce au Premier consul en système équilibré, on peut opposer la suite, moins discrète, inaboutie, contestable, violente : le sacre malgré le faste et Pie VII, le catéchisme impérial et la saint Napoléon, le divorce et le remariage, l’emprisonnement du pape à Savone puis son transfert en France, le malheureux concile de 1811 et le concordat forcé de Fontainebleau. On peut aussi mettre dans le même plateau de la balance la politique sécularisatrice dans les dépar-tements impériaux et dans les états vassaux. On peut encore s’interroger sur l’incapacité de Napoléon à comprendre le ressort religieux des peuples qu’il cherchait à conquérir, en Espagne avant tout, en Russie aussi. En Pologne, ses serviteurs, hommes des Lumières, ne surent point se concilier une nation qu’ils venaient pourtant de ressusciter.

Comment le comprendre sinon, sans doute, par la conjugaison d’une atrophie réelle de tout sentiment religieux conjuguée à un recours répété, dans les dernières années de son règne, à l’arbitrage incertain des armes. Il ressuscita l’Empire avec les habits romains dont se drapait déjà la Révolution, mais dans une froide et théâtrale dramaturgie qui ne put jamais devenir une liturgie susceptible de nourrir le civisme impérial. Eut-il plus de chance après sa mort ? Il suscita incontestablement un culte, mais tout séculier, orchestration réussie des souvenirs de gloire et de prestige dont se nourrit un temps une nation durablement affaiblie. Il provoqua plus sûrement tout au cours du siècle le réveil des nationalités portées par ce qui les faisait vivre d’histoire et de religion…

Laissons donc au Premier consul sa réussite incontestable, le Concordat, et voyons plus longuement comment il sut là habilement aboutir. Le 26 messidor an IX – 15 juillet 1801 – six signatures étaient apposées au bas d’un traité âprement négocié entre le Saint Siège et le Premier consul, celles notamment de Joseph Bonaparte et de Bernier pour Bonaparte, de Consalvi avant tout pour Pie VII. Le Concordat était signé mais il n’entra pas en vigueur avant sa promulgation solennelle, le 18 avril 1802, le jour de Pâques, à Notre-Dame, dans la célèbre cathédrale parisienne rendue pour la circonstance au culte catholique. Entre-temps il fallut mettre à bas deux épiscopats, le constitutionnel et le réfractaire, pour faire la place à un troisième et faire avaliser les clauses de l’accord par la curie romaine résignée et par les assemblées consulaires rétives. Bonaparte usa pour convaincre ces dernières de l’adjonction, immédiatement dénoncée par Rome, des articles organiques qui réintroduisaient le gallicanisme parlementaire et avalisaient la reconnaissance conjointe des cultes protestants

Pour l’essentiel, par le Concordat, le catholicisme retrouvait sa place dans la société post-révolutionnaire après les déchirures et les violences de la Révolution. Bonaparte nomma les évêques comme le faisait Louis XVI et contrôla les affaires de l’Église catholique à la manière de Joseph II. Rome n’avait obtenu en contrepartie qu’une reconnaissance de fait. Le catholicisme était la religion d’un Premier consul, qui n’en avait pas, et celle de « la très grande majorité des citoyens français », constat qui pouvait se lire de deux manières : le catholicisme n’était plus la religion officielle de la France, mais restait, malgré la récente déchristianisation, celle des Français (1). Le Concordat apportait paix et stabilité. Son annonce – coïncidant avec la paix d’Amiens – précéda le plébiscite de l’an X (consulat à vie) où pour la première fois, sans manipulation des résultats, contrairement à ce qui s’était passé en l’an VIII, Bonaparte bénéficia de l’approbation de près de la majorité du corps électoral, score jamais atteint lors d’élections de ce type durant la Révolution et l’Empire.

Le Concordat, le Code civil et l’Université, constituèrent les masses de granit qui servirent de fondement à la société française fragilisée par la Révolution. Le Concordat, à sa manière, participa aussi à la sécularisation de l’État : celui-ci ne reconnaissait que les cultes, voie médiane, manière administrative. Ce choix s’écartait à la fois de la pratique ancienne, pluriséculaire, qui faisait du catholicisme et de ses croyances la religion du Royaume ; mais aussi il prenait ses distances vis-à-vis de la nouveauté révolutionnaire, libérale en ses débuts, selon laquelle « nul ne peut être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses » (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme). L’État en ne reconnaissant que les cultes, se déclarait athée sans le dire, mais à un double titre : il était indifférent aux croyances, n’ayant pas à adhérer à l’une plutôt qu’à l’autre ; il n’avait pas surtout à choisir de croire, mais seulement à prendre en considération ceux qui croyaient, sans contraindre ceux qui ne croyaient pas.

Le Concordat fit système ; à l’extérieur de la France, à travers l’Europe d’abord sous la Restauration puis, plus tard, au début du règne de Pie IX, en Amérique latine même. Si l’on voulait aller à l’essentiel, ce que l’on appelle le système concordataire ou, en termes plus juridiques, le régime des cultes reconnus, se développa en prenant appui sur quatre piliers. Le premier était constitué par le renforcement du pluralisme confessionnel, grâce à l’incorporation parmi les cultes reconnus du judaïsme, devenue effective entre 1807 (réunion de Grand Sanhédrin) et 1831 (rémunération des rabbins). Le second, par l’élargissement des bénéficiaires grâce à la prise en compte des congrégations catholiques – avant tout les congrégations de femmes hospitalières puis enseignantes – reconnues par vagues successives entre 1809 et 1860. Le troisième pilier fut financier : dès la fin des années vingt, les dépenses du culte furent portées à un niveau élevé, supérieur jusqu’en 1880 aux dépenses de l’État pour l’instruction publique ; elles comprenaient la rémunération des clergés mais aussi l’aide à l’entretien et à la création des édifices cultuels. Quatrième pilier, le plus visible, la création immédiate d’un ministère des cultes : plus qu’un symbole, une administration ; moins pourtant qu’un vrai ministère puisque, sauf à sa création, celui-ci dépendit toujours d’un autre, l’Intérieur, la Justice ou l’Instruction publique, triangle obligé du contrôle étatique sur la Religion.

Le Concordat français aurait pu disparaître à la première alarme, plus précisément dès la fin de l’Empire. Il a survécu à la querelle entre Pie VII et Napoléon comme encore, sous la Restauration, à la proclamation du catholicisme comme religion de l’État et à la négociation manquée par Louis XVIII d’un autre concordat. Il n’a pas été touché, malgré le tumulte, par le Syllabus et par la radicalisation idéologique d’un catholicisme où l’intransigeantisme doctrinal l’emportait pour un long temps sur la capacité d’une papauté affaiblie à passer des accords contractuels. Il a résisté encore aux lois laïques des débuts de la IIIe République par la volonté conjointe de Léon XIII et de Jules Ferry de ne pas aller jusqu’à la rupture. Il a seulement sombré en 1905 face à l’exacerbation des passions liée à l’affaire Dreyfus, à la relance de la question scolaire qui conduisit à l’interdiction d’enseigner des congrégations (1904), à la volonté radicale d’en découdre, à la riposte romaine de ne pas transiger.

Le Concordat n’est donc plus ; mais est-ce bien sûr ? Certes la loi de Séparation est toujours en vigueur, elle qui, dans la formule lapidaire de son article (1) – « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » – résume parfaitement en quoi justement a consisté le système concordataire : les cultes, leur financement, leur reconnaissance. Et pourtant, depuis 1908, « l’État, les départements et les communes » peuvent engager des dépenses pour entretenir les églises du culte catholique qui sont passées à leur charge, après le refus de Pie X d’accepter les cultuels ; et pourtant la République, bien qu’une et indivisible, depuis 1919, reconnaît les trois cultes concordataires et salarie leurs représentants en Alsace-Moselle ; et pourtant depuis quelques années le ministre de l’Intérieur n’a de cesse de trouver les manières pour faire « reconnaître » l’Islam en France. Retour peut-être au Bonaparte de l’expédition d’Égypte, dont on vanta alors l’ouverture d’esprit. Qui sait...

Claude Langlois

directeur d’études à l’École pratique des hautes études – Sciences religieuses

1. Voir pour un plus ample développement, C. Langlois, « Incertaine actualité du système concordataire en France », Vingtième siècle, 66, avril-juin 2000, p. 107-117.

Source: Commemorations Collection 2004